Der Legatum Prosperity Index (LPI) wurde 2007 von der Legatum Institute Foundation, einem konservativen britischen Think Tank, mit Unterstützung durch Oxford Analytica konstruiert. Seither veröffentlicht Legatum ein jährliches Ranking, das auf Basis des LPI 142 Länder in acht Bereichen des Wohlergehens miteinander vergleichbar machen soll.

Selbstverständnis und Motivation

Das Legatum Institute führt das Motto "Prosperity through Revitalising Capitalism and Democracy". Der LPI dient in diesem Kontext, als Basis des jährlichen Länderrankings, vor allem dazu, die öffentliche Debatte in Politik, Wissenschaft und Medien in Richtung einer "holistic view of prosperity" und ihrer Entstehung zu bewegen. Um diese "ganzheitliche Sicht" zu repräsentieren, vereint der LPI -- nach Meinung von Legatum als einziger Standard mit weltweiter Reichweite -- sowohl objektive als auch subjektive Indikatoren von Wohlstand und Wohlbefinden in einer Kennzahl.

Methodik

Der LPI vereint 89 Indikatoren aus acht Bereichen, die standardisiert und analytisch gewichtet zu acht Sub-Indizes und anschließend mit gleichen Gewichten zum Gesamt-Index aggregiert werden.

- Wirtschaft umfasst Indikatoren zur Kapitalausstattung, Marktgröße, High-Tech-Exporten, Bruttosparquote, Arbeitslosigkeit, Inflation, Ausmaß & Entwicklung der ausländ. Direktinvestitionen, Zufriedenheit mit dem indiv. Lebensstandard, angemessene Ernährung und Unterkunft, wahrgenommene Arbeitsplatzsituation, Konjunkturerwartungen, Vertrauen in Finanzinstitutionen, 5-Jahres-Wachstumsrate

- Bildung umfasst Indikatoren zur Belegung aller Bildungsstufen, stat. Verhältnis Lehrer-Schüler und Buben-Mädchen in Schulen, Anteil höherer Bildungsabschlüsse unter Erwerbstätigen, Zufriedenheit mit Bildungsqualität, Wahrnehmung des Lernfortschritts von Kindern

- Unternehmertum & Möglichkeiten umfasst Indikatoren zu Start-Up-Kosten, sicheren Internet-Servern, Ausgaben für Forschung & Entwicklung, Internet-Bandbreite, ungleiche ökonomische Entwicklung, Mobiltelefon-Abdeckung, Erhalt von Lizenzgebühren, IKT-Exporte, Wahrnehmung dass Erfolg erarbeitet werden kann, Umfeld für UnternehmerInnen

- Governance umfasst Indikatoren zur Stabilität und Effektivität der Regierung, Rechtssicherheit, Regulierung, Gewaltenteilung, politischen Rechten, Regierungsform, politischen Restriktionen, Armutsbekämpfung, Vertrauen in die Justiz, Korruption in Politik und Wirtschaft, Umweltschutzmaßnahmen, politische Zustimmung, geäußerte Besorgnis, Vertrauen ins Militär, Vertrauen in Korrektheit von Wahlen

- Gesundheit umfasst Indikatoren zu Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, Impfabdeckung bei DPT, Verebreitung von Tuberkulose, Unterernährung, Masernimpfabdeckung, Gesundheitsausgaben/Person, Zufriedenheit mit Gesundheitszustand, Ausmaß der allgem. Besorgnis, Zufriedenheit mit Schönheit der natürlichen Umwelt, Spitalsbetten, Wasserqualität, erwartbare gesunde Lebensjahre, Sanitäreinrichtungen, Todesfälle durch Erkrankungen der Atemwege, Ausgeschlafensein, berichtete gesundheitliche Probleme

- persönliche Freiheit umfasst Indikatoren zur Toleranz gegenüber Immigranten und Minderheiten, bürgerliche Freiheiten und Wahlfreiheit, Zufriedendheit mit Freiheiten

- Sicherheit umfasst Indikatoren zu Gruppenkonflikten, Flüchtlingen und intern vertriebenen Personen, staatlich geförderte politische Gewalt, Eigentumsdelikte, Überfälle, Sicherheit abends allein unterwegs zu sein, Meinungsfreiheit, demographische Instabilität, Menschen auf der Flucht, Todesfälle durch Bürgerkrieg

- Soziales Kapital umfasst Indikatoren zu wahregenommener gesellschaftlicher Unterstützung, Anteil von Freiwilligenarbeit, Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden, karitative Zuwendungen, soziales Vertrauen, Heiraten, Teilnahme an Gottesdiensten

Die 89 Indikatoren messen sowohl objektive ("Wohlstand") als auch subjektive Aspekte ("Wohlbefinden") von Wohlergehen bzw. Prosperität. Die Indikatoren wurden lt. Legatum mittels Regressionsanalyse entsprechend ihrem prospektiven Beitrag zur Prosperität ausgewählt. Die verwendeten Daten sind fast durchgehend für die allermeisten Länder der Welt verfügbar und stammen aus unterschiedlichen, öffentlichen und privaten Datenbeständen, darunter etwa Gallup World Poll, World Development Indicators, International Telecommunication Union, Fragile States Index, Worldwide Governance Indicators, Freedom House, World Health Organisation, World Values Survey, Amnesty International, Centre for Systemic Peace. Der LPI wird jährlich für 142 Länder berechnet, die 96% der Weltbevölkerung stellen.

Aussagekraft

Aufbau des Index, Umfang, Auswahl, Gewichtung, Aggregation und Qualität der Daten zeichnen den LPI gegenüber den meisten anderen synthetischen Indizes aus. Indikatoren zur ökologischen Dimension als Basis und Aspekt von nachhaltiger Prosperität sucht man allerdings vergebens, ebenso wie Indikatoren, welche die Entstehung und ungleiche Verteilung dieser Prosperität im globalen Kontext aufzeigen würden -- wie es etwa die SDG - Sustainable Development Goals tun. "Prosperität" wird hier lediglich zu einer Frage der jeweiligen nationalen Leistungsfähigkeit -- das suggeriert das Länderranking als prominentestes Ergebnis des LPI.

Seltsam erscheint in diesem Zusammenhang die methodologische Begründung der Auswahl der Einzelindikatoren im Hinblick auf ihren kausalen Beitrag zur Prosperität -- eines Konstrukts, das sich doch erst aus den Indikatoren ergeben soll, die es letztlich messen. Insofern scheint hinter dem LPI -- trotz der Fülle an Indikatoren -- eine doch relativ eingeschränkte Vorstellung von Prosperität zu stecken, die offensichtlich -- wenn man sich die Länderrankings der letzten Jahre ansieht -- auch mit dem BIP/Kopf hoch korreliert. Damit misst der LPI zwar andere Dinge, stützt aber zugleich den Status des BIP als "Proxy" für Wohlstand, Wohlbefinden und Wohlergehen. Es mag sein, dass das BIP das auch ist -- allerdings würde man sich von einer "Alternative" erwarten, dass es gerade auch die Ursprünge und Folgen dieser Prosperität in die Rechnung mit aufnimmt. Und das tut der LPI jedenfalls nicht in dem Maße, wie er es verspricht.

Praxis

Zentrales Tool des LPI ist das Länderranking: Es weist unter den Top-30 Ländern 27 Demokratien aus (daneben Hongkong, Singapur und die VAE) und wird dominiert von Ländern wie zuletzt Norwegen und der Schweiz, deren Prosperität zu großen Teilen auf Kosten der Umwelt und anderer Länder geht -- zu dieser Feststellung fehlen dem LPI indes die Indikatoren. Neben dem Länderranking gibt es auch einen Gesamt-Score zum Zustand der Welt sowie Reports für unterschiedliche Weltgegenden.

Plus/Minus

+

- umfangreich, konsistent, gute Einzelindikatoren

-

- die ökologische Dimension bleibt völlig ausgeblendet

- globale/internationale Beziehungen als Ursachen nationaler "Prosperität" bleiben weitgehend ausgeblendet

- legitimiert das BIP als Proxy für Prosperität und macht sich selbst überflüssig

- legitimiert mit Länderranking nationalen Standortwettbewerb

- kann eigenen Anspruch nicht lösen "to take an holistic view of prosperity and to better understand how it is created."

Quellen

[1] The Legatum Prosperity Index >> OFFIZIELLE WEBSITE

- Details

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 19341

Der Index of Social Health (ISH) wurde 1987 am US-amerikanischen Institute for Innovation in Social Policy konzipiert und wird seither jährlich für die USA und Canada berechnet. Der letzte vollständige Datensatz liegt für 2011 vor.

Selbstverständnis und Motivation

Der ISH versteht sich als umfassende Maßzahl für die "Gesundheit einer Gesellschaft". Damit sollen v. a. die Folgen sozio-ökonomischer Entwicklung für individueller Gesundheit und soziale Inklusion erfasst werden.

Methodik

Der ISH ist ein zusammengesetzter, linear skalar normalisierter Index -- d. h. die unterschiedlichen Dimensionen werden zu einem Punktwert zwischen 0 und 100 zusammengefasst. Der Index besteht aus unterschiedlichen Indikatorensets, die allgemeine und für bestimmte Lebensalter relevante Aspekte körperlicher und seelischer Gesundheit und gesellschaftlicher Inklusion erfassen sollen.

- Kinder: Kindersterblichkeit, Kindesmissbrauch, Kindesarmut

- Jugendliche: jugendlicher Selbstmord, jugendlicher Drogenmissbrauch, Schulabbrecher

- Erwachsene: Arbeitslosigkeit, wöchentlicher Durchschnittslohn, Krankenversicherungsschutz

- Senioren: Altersarmut, indiv. zu tragende Kosten im Krankheitsfall

- allgemein: Mordrate, Unfalltote im Zusammenhang mit Alkohol am Steuer, Bezieher von Lebensmittelmarken, leistbares Wohnen, Einkommensungleichheit (Gini)

Aussagekraft

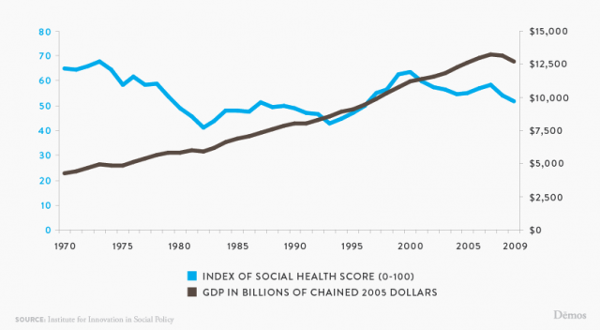

Der ISH basiert auf sehr aussagekräftigen Einzelindiktoren und aggregiert sie zu einem Punktwert, der einen konzisen und glaubhaften Eindruck von Zustand und Entwicklung der "Gesundheit der Gesellschaft" vermittelt. Insbesondere gilt das für die grafische Darstellung, ggf. im zeitlichen Vergleich mit der Entwicklung des BIP. Für die USA zeigt sich bspw. eine tendenzielle Verschlechterung des Werts seit den 1970er-Jahren, mit kurzfristiger Besserung der Situation in den 00er-Jahren. 2010 weist mit einem Punktwert von 48,5 den tiefsten Wert seit 15 Jahren auf, der letzte verfügbare Punktwert des ISH liegt bei 50,2 (Quelle der Graphik: Demos.org).

Der ISH basiert auf sehr aussagekräftigen Einzelindiktoren und aggregiert sie zu einem Punktwert, der einen konzisen und glaubhaften Eindruck von Zustand und Entwicklung der "Gesundheit der Gesellschaft" vermittelt. Insbesondere gilt das für die grafische Darstellung, ggf. im zeitlichen Vergleich mit der Entwicklung des BIP. Für die USA zeigt sich bspw. eine tendenzielle Verschlechterung des Werts seit den 1970er-Jahren, mit kurzfristiger Besserung der Situation in den 00er-Jahren. 2010 weist mit einem Punktwert von 48,5 den tiefsten Wert seit 15 Jahren auf, der letzte verfügbare Punktwert des ISH liegt bei 50,2 (Quelle der Graphik: Demos.org).

Plus/Minus

+

- große Aussagekraft hinsichtlich der "Gesundheit einer Gesellschaft"

- gut geeignet als ergänzende Kennzahl zur Darstellung der (negativen) Folgen sozio-ökonomischer Entwicklung

-

- sagt nichts über ursächliche sozio-ökonomische oder ökologische Faktoren

- als politisches Steuerungsinstrument ungeeignet, da gemessene Größen eher Ergebnis langfristiger sozio-ökonomischer Entwicklungen sind

Quellen

[1] The Index of Social Health >> OFFIZIELLE WEBSITE

[2] Stiglitz et al. 2009 : 48f

- Details

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 27730

Der Human Development Index (HDI) wurde 1990 im Rahmen der Erstellung des UNDP-Entwicklungsreports entwickelt. Er geht auf eine Initiative des Ökonomen und damaligen UNDP-Sonderberaters Mahbub ul Haq zurück, der sich angesichts des globalen Versagens der konventionellen, wachstumsorientierten Entwicklungspolitik ein alternatives Maß gesellschaftlicher Entwicklung wünschte, das soziale Aspekte und den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt rücken und dabei zugleich so simpel und plakativ sein sollte wie das BIP. Der Human Sustainable Development Index (HSDI) von 2010, entwickelt vom Internationalen Geosphären-Biosphären Programm (IGBP) mit der Universität der Vereinten Nationen, berücksichtigt gemäß dieser Philosophie noch einen weiteren Indikator zur Bestimmung der Nachhaltigkeit eines Entwicklungspfades.

Selbstverständnis und Motivation

Der HDI geht davon aus, dass Wirtschaftswachstum, gemessen am BIP, sich nicht automatisch -- wie etwa von der liberalen "Pferdeäpfel-Theorie" suggeriert -- in gesellschaftlichen Fortschritt und menschliche Entwicklung übersetzt. Der Fokus des HDI, an dessen Konzeption neben Mahbub ul Haq etwa auch Amartya Sen mitgearbeitet hat, liegt dabei auf "functionings and freedoms", also den individuellen Möglichkeiten und Freiheiten, ein gutes Leben zu führen. Er steht damit als grober "Proxy", "Bezugsrahmen" und "advocacy tool" für ein Leitbild von Entwicklung, welches die Menschen und ihre Befähigungen (Capabilites) als ultimative Kriterien in den Mittelpunkt stellt. Konkret benennt der HDI damit drei Dimensionen menschlicher Entwicklung, die essentiell erscheinen, eng miteinander zusammenhängen und weniger als ungeplante Folge denn als politisch erwirktes Ziel wirtschaftlicher Entwicklung betrachtet werden können: ein langes Leben in Gesundheit, Zugang zu Bildung und ein angemessener Lebensstandard. Darüber hinaus soll der HDI im Ländervergleich auch zeigen, dass menschliche Entwicklung (gemessen am HDI) und ökonomische Entwicklung (gemessen am BIP) weniger eng zusammenhängen als gemeinhin angenommen wird.

Methodik

Der Human Development Index (HDI) ist eine synthetische Kennzahl zur Messung menschlicher Entwicklung, die sich aus drei Dimensionen und daraus abgeleiteten objektiven Indikatoren zusammensetzt. Der ursprünglich 1990 konzipierte HDI erfuhr 2010 einige wichtige methodologische Änderungen hinsichtlich einzelner Kriterien und Berechnungsweisen: "Wissen" war ursprünglich durch den Alphabetisierungsgrad und die aggregierte Einschulungsrate gemessen worden, seither durch prognostizierte und aktuell durchschnittliche Schuljahre. Der "Lebensstandard" war ursprünglich anhand des BIP-pro-Kopf gemessen worden, seither anhand des BNI-pro-Kopf, jeweils nach Kaufkraftparitäten (PPP US$). Ein "langes gesundes Leben" wird wie nach wie vor durch die Lebenserwartung bei Geburt gemessen.

Die Transformation der drei Dimensionen auf einen standardisierten, "einheitslosen" Index mit Werten zwischen 0 und 1 wurde 2010 auf "beobachtete" Minimum- & Maximum-Werte umgestellt. Die Aggregation zum Gesamtindex erfolgte ursprünglich einfach durch Berechnung des arithmetischen Mittelwerts der drei Dimensionen, was für eine perfekte Substituierbarkeit jeder Teildimension stand. Seit 2010 wird der geometrische Mittelwert herangezogen, was insgesamt, und insbesondere in Ländern mit relativ großen Unterschieden der Einzelwerte niedrigere Werte des HDI produziert.

Um Ungleichheiten bei der Entwicklung verschiedener sozialer Gruppen abzubilden, wurde 2010 auch ein IHDI - Inequality Adjusted HDI eingeführt. Ist der Wert des IHDI kleiner als der des HDI, so lässt sich dieser als -- auch prozentuell darstellbarer -- Verlust an menschlicher Entwicklung durch soziale Ungleichheit interpretieren. Der ebenfalls 2010 konzipierte HSDI - Human Sustainable Development Index fügt dem HDI mit den Treibhausgas-Emissionen/Kopf (in CO2-Äquivalenten) noch einen Indikator hinzu, der die ökologische Nachhaltigkeit des jeweiligen Entwicklungspfades messbar machen soll.

Aussagekraft

Der HDI besticht durch Einfachheit, relativ gute Datenlage und Vergleichbarkeit und die klare, theoretisch untermauerte Aussage. Mit den methodologischen Anpassungen 2010 konnten diese Stärken noch geschärft werden. Das gilt insbesondere mit dem Wechsel vom BIP zum BNI als Ausgangsgröße zur Bestimmung des Lebensstandards. Die Einfachheit mindert indes auch die Aussagekraft des HDI/HSDI -- so wie seine Einzelindikatoren kann auch der Index selbst in erster Linie als Proxy für menschliche Entwicklung aufgefasst werden. Die globale Vergleichbarkeit sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass die Eignung als Kennzahl mit zunehmender Entwicklung von Bildungs-, Gesundheitswesen und Lebensstandard eines Landes wohl abnimmt -- auch wenn der empirische Nachweis wichtig ist, dass vergleichsweise gute HDI/HSDI-Werte auch mit relativ niedrigem BIP erzielt werden können, und umgekehrt.

Praxis

Der HDI ist die zentrale Maßzahl für die Erstellung des jährlichen Human Development Reports des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) und des darin enthaltenen Länderrankings. Der Index empfiehlt sich kaum als politisches Instrument für kurzfristige Steuerungsmaßnahmen und deren Monitoring, sondern eher als Maßzahl zur Beobachtung mittel- bis langfristiger Entwicklungen und Zusammenhänge.

Plus/Minus

+

- einfach, gute Datenlage und klare Aussage

- stellt menschliche Entwicklung von "Capabilites" ins Zentrum

-

- zu einfach im Hinblick auf die Dimensionen, Indikatoren und deren Gewichtung

- nicht für Gesellschaften unterschiedlicher Entwicklungsniveaus gleichermaßen anwendbar oder vergleichbar

- eignet sich eher zur Messung langfristiger Entwicklungen als für politische Weichenstellungen

Quellen

[1] Amie Gaye (2011): The Human Development Index (HDI) >> ONLINE-DOKUMENT

[2] Human Development Index (HDI) >> OFFICIAL WEBSITE

[3] UNDP (United Nations Development Programme) 2014: Human Development Report 2014. Sustaining human progress: Reducing vulnerabilities and building resilience, New York >> ONLINE-DOKUMENT

- Details

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 30503

Der Nationale Wohlfahrtsindex (NWI) wurde 2009 von einer Projektgruppe um Hans Diefenbacher (Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft/Institut für interdisziplinäre Forschung Heidelberg) und Roland Zieschank (Forschungszentrum für Umweltpolitik der Freien Universität Berlin) im Auftrag des Deutschen Umweltbundesamts ausgearbeitet. Er liegt nach einer Aktualisierung 2013 derzeit in der Version 2.0 vor. Der NWI kann als komplexe Weiterentwicklung anderer "Accounting-Ansätze", allen voran des ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare/GPI - Genuine Progress Indicator, betrachtet werden und soll als "offenes System" in dieser Tradition laufend verbessert werden.

Selbstverständnis und Motivation

Der NWI versteht sich als Korrektur und Erweiterung des BIP, das als Maßzahl "illusionären Wohlstands" ([2] : 9) Wirtschaftspolitik zusehends in die falsche Richtung lenke. Der NWI soll diesen Umstand deutlich machen und zugleich Instrument für eine "Politik nachhaltiger Wohlfahrtssteigerung" sein, das konkrete, wissenschaftlich und demokratiepolitisch gestützte Zielsetzungen nachhaltiger Entwicklung in ein kohärentes, monetäres Kennzahlensystem integriert. Während der NWI zurzeit noch als eingeschränkt praktikables "offenes System" verstanden wird, leistet er nach Meinung seiner Autoren heute schon -- als "best available knowledge" (ebd. : 34) -- einen wichtigen Beitrag zur Prioritätensetzung, Evaluation und Reflexion im Kontext der "Rückkehr der Sinnfrage" in der Wirtschaftspolitik (ebd. : 15).

Methodik

Der Nationale Wohlfahrtindex (NWI) gilt als "umfassend monetärer Ansatz", der einerseits innerhalb der Systematik der VGR bzw. des BIP bleibt, andererseits dazu beitragen soll, dass die üblicherweise nicht erfassten sozialen und ökologischen Kosten und Kapitale "nicht in der Verwertungsreichweite eines allein an ökonomischen Zielen orientierten Wirtschaftens belassen werden." (ebd. : 18) "Wohlfahrt" wird dabei umfassend "verstanden als die Gesamtheit der materiellen und der immateriellen Komponenten von „Wohlstand“ und „Wohlergehen“, die aus dem verfügbaren Reichtum eines Landes an wirtschaftlichem Kapital, natürlichem Kapital und sozialem Kapital erhalten werden." (ebd. : 9) "National" ausgerichtet ist der NWI insofern, als er durch inländischen Konsum verursachte externe Kosten in Drittländern schlichtweg nicht erfassen kann -- auch wenn die AutorInnen zugeben, "dass gerade im ökologischen Bereich eine auf Inländer bezogene Berechnung wertvolle Zusatzinformationen bieten würde" (ebd. : 234).

Ausgangsgröße für die Berechnung des NWI ist jedenfalls -- wie auch bei den anderen, alternativen "Accounting-Ansätzen" -- der inländische, gewichtete private Konsum. Die weiteren Korrekturen und Anpassungen des NWI sind allerdings deutlich umfangreicher als bei vergleichbaren Ansätzen. Der gesamte Index besteht aus 20 Einzelkomponenten, die in "Steckbriefen" jeweils sehr detailliert begründet und dargestellt werden (vgl. ebd. : 73ff). Im Folgenden wird die Berechnung des NWI 2.0 formelhaft verkürzt dargestellt:

Privater Konsum, gewichtet nach dem Gini-Index der Einkommensverteilung -- basierend auf wohlfahrts- & grenznutzentheoretischer Annahme vom "abnehmenden Grenznutzen des Einkommens"

+ Wert der Hausarbeit -- berechnet lt. Zeitverwendungsstatistik * Nettolohn eines Hauswirtschafters

+ Wert der ehrenamtlichen Arbeit -- detto

+ öffentliche Ausgaben für Gesundheits- und Bildungswesen -- 50% dieser Ausgaben (sie werden, anders als beim BIP, nicht automatisch berücksichtigt) werden als wohlfahrtssteigernd angenommen

+/- Kosten und Nutzen dauerhafter Konsumgüter -- korrigiert Auseinanderfallen der einmaligen Ausgaben für dauerhafte Konsumgüter & ihre nachfolgende Nutzung

- Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte -- wird als nicht unmittelbar wohlfahrtsstiftende "verlorene Lebenszeit" aufgefasst

- Kosten durch Verkehrsunfälle -- zu anderen Unfallarten "keine belastbaren Daten"

- Kosten durch Kriminalität -- nur gemeldete & best. Arten von Kriminalität & deren lt. Kriminalstatistik verursachte Schäden

- Kosten des Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsums -- sind als exemplarische "Reparaturkosten" zu verstehen, keine Daten zu Medikamenten, Spiel- & Internetsucht

- Gesellschaftliche Ausgaben zur Kompensation von Umweltbelastungen -- Kosten für Reparatur, Verringerung oder Vermeidung von Umweltschäden

- Kosten durch Wasserbelastungen -- geminderte Wasserqualität & ökolog. Gewässergüte bringt Reparaturkosten z. B. bei Trikwasseraufbereitung mit sich -- konstanter Merkposten

- Kosten durch Bodenbelastungen -- theoretisch berücksichtigt Rückgang der Bodenbiodiversität, Verdichtung, Kontamination, Erosion, Versalzung, Rückgang des Anteils organischer Materie, Versiegelung, Erdrutsche, Versauerung, Wüstenbildung -- konstanter Merkposten

- Schäden durch Luftverschmutzung -- berücksichtigt Luftschadstoffe & Feinstaub mit externen Kosten hins. Gesundheit, Bauten, Vegetation & Biodiversität

- Schäden durch Lärm -- ohne Berücksichtigung von Vermeidungs- & Reparaturkosten

+/- Verlust bzw. Gewinn durch Biotopflächenänderungen -- Ziel dabei v.a. Erfassung der "Veränderungen biolog. Vielfalt" -- konstanter Merkposten

+/- Schäden durch Verlust von landwirtschaftlich nutzbarer Fläche -- durch Wertänderungen auch positiv bewerteter Flächenverlust möglich

- Ersatzkosten durch Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger -- Kosten zur Herstellung erneuerbarer Energien & Ersatzkapazität wird zum Zeitpunkt des Ressourcenverbrauchs abgezogen

- Schäden durch Treibhausgase -- berücksichtigt sechs Treibhausgase lt. Kyoto-Protokoll, umgerechnet in CO2-Äquivalente

- Kosten der Atomenergienutzung -- Kosten für Endlagersuche, Entsorgung, Rückbau/Stillegung & Versicherung

= NWI

In einer erweiterten Variante des NWI werden zusätzlich zu diesen 20 Einzelkomponenten auch Nettowertänderungen der Kapitalausstattung und Änderungen der Kapitalbilanz erfasst. Angedacht wurde die Aufnahme folgender Komponenten: Staatsverschuldung, öffentliche Ausgaben für eine ökologische Transformation, Investitionen in Naturkapital, Kosten anthropogen verursachter Naturkatastrophen, Kosten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit sowie der Nutzen von Freizeit.

Aussagekraft

Der NWI ist der wohl durchdachteste und komplexeste der hier vorgestellten "Accounting-Ansätze". Seine AutorInnen wollen im NWI auch das "best available knowledge" verarbeitet wissen, sind sich aber auch der Beschränkungen vor allem an der Datenbasis bewusst, orientieren sich entsprechend am Grundsatz "konservativer Bilanzierung" z. B. in der Bemessung von Umweltschadenskosten und verstehen den NWI als grundsätzlich "offenes System".

Tatsächlich ist wohl noch einiges zu tun, bis der NWI den selbstbewussten Anspruch seiner AutorInnen einlösen wird können -- sofern das überhaupt jemals möglich sein sollte. So vorbildlich die Offenheit über Schwierigkeiten und Grenzen bei Erhebung und Berechnung der Einzelkomponenten auch sein mag -- zugleich nährt sie grundlegende Zweifel, ob der Spagat, die Komplexität eines solchen Index immer weiter zu steigern und sie zugleich auf eine einzelne "umfassend monetäre" Kennzahl zu reduzieren, aufgehen kann. Der NWI wird zwar -- trotz mangelnder konzeptueller und empirischer Grundlagen v. a. bei der Ermessung von Sozial- und Naturkapital (ebd. : 17f) -- als relativ "robust" dargestellt, v. a. was die Verlässlichkeit der verfügbaren Daten über die Zeit betrifft (ebd. : 228f). Indes existieren für einzelne wichtige Bereiche (konkret die Komponenten zu Wasser-, Bodenbelastungen und Biotopflächenveränderungen) derzeit lediglich konstant gesetzte "Merkposten", die rein intuitiv viel zu gering angesetzt scheinen. So müssen die AutorInnen des NWI denn auch hinsichtlich der Aussagekraft eingestehen: "So lange ein Teil der Kosten im NWI nicht angemessen berücksichtigt werden kann, bildet der NWI somit nicht nur die Wohlfahrtsentwicklung nicht vollständig ab, sondern überschätzt auch das Niveau gesellschaftlicher Wohlfahrt." (ebd. : 48)

Trotz aller Einschränkungen wurden im Zuge der Erarbeitung des NWI 2.0 auch bereits erste Zeitreihenberechnungen für die Entwicklung des deutschen NWI im Vergleich zum BIP von 1991 bis 2010 durchgeführt (vgl. ebd. : 10f). Sie zeigen u. a., dass sich BIP und NWI ab 2000 deutlich auseinander entwickelt haben, dass der NWI (wie z. B. 2009) wächst, wenn das BIP schrumpft und somit auch Umweltkosten sinken, dass er aber auch mit dem BIP wachsen kann, wenn dieses Wachstum (wie bspw. 2010) gering und von Zuwächsen bei Hausarbeit & Ehrenamt begleitet ist. Die 2011 für Schleswig-Holstein berechnete regionale Variante ("RWI") zeigt ab 2005 sogar eine positive Entwicklung gegenüber dem BIP.

Auch wenn sich der eine oder andere Trend durchaus plausibel machen lässt: Der Umstand, dass die Interpretation des Ergebnisses eine Analyse -- eine Auflösung -- der Kennzahl in ihre Einzelbestandteile nahelegt, wirft doch die Frage auf, was mit einem derart komplexen Index gewonnen ist: Die Erhebungen sind aufwändig und teilweise wenig verlässlich, die zu einer Kennzahl verschmolzenen Größen derart unterschiedlich, die Berechnungen derart schwierig und im Einzelnen auch fragwürdig, dass das Ergebnis enttäuscht oder zumindest banal erscheint -- und wohl auch politisch wenig praktikabel sein dürfte. Und es ist nicht absehbar, dass sich diese Situation in näherer Zukunft ändern wird.

Praxis

Der NWI ist -- trotz allem und wie bereits erwähnt -- der wohl durchdachteste und komplexeste der hier vorgestellten Accounting-Ansätze. Er wurde deshalb auch bereits politisch EU-weit breit diskutiert, Studien zur Berechnung des NWI für Polen und Irland sind in Arbeit und in Deutschland liegen seit der Pilotstudie für Schleswig-Holstein 2011 mittlerweile auch RWIs für die Bundesländer Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen vor. 2012 wurde die Machbarkeit einer lokalen Berechnung für München geprüft, konnte allerdings mangels verfügbarer Daten nicht bestätigt werden (ebd. : 72). 2013 folgte wie erwähnt eine Berechnung für Gesamt-Deutschland.

Plus/Minus

+

- umfassendster und komplexester Accounting-Ansatz, baut auf anderen auf

- methodologisch fundiert & transparent, dezidiert "offenes System" mit dem Anspruch des "best available knowledge"

- politisch im Gespräch

-

- sehr umfassend und komplex, damit Reduktion auf eine Kennzahl bzw. "trade-off" zwischen Komplexität und Aussagekraft umso problematischer

- wird hohen eigenen Anspruch hinsichtlich Gültigkeit und Verlässlichkeit (wie gegenüber anderen "synthetischen" Ansätzen) kaum einlösen können

- fragwürdig als Ergänzung des BIP, wenn eine monetäre Kennzahl sein soll, sich die Differenz aber sinnvoll nur erklären lässt, wenn man NWI wiederum disaggregiert

- allgemein: Inlandskonzept ignoriert systematisch den ökologischen & sozialen "Rucksack" ausgelagerter Produktion, die im Inland konsumiert wird

- leistet - trotz beschwichtigender Gegenargumente - der Monetarisierung/Ökonomisierung im politischen Diskurs Vorschub

Quellen

[1] Umweltbundesamt: Wohlfahrtsmessung in Deutschland: Ein Vorschlag für einen nationalen Wohlfahrtsindex (2010) >> ONLINE-DOKUMENT

[2] NWI 2.0 Weiterentwicklung und Aktualisierung des Nationalen Wohlfahrtsindex >> ONLINE-DOKUMENT

- Details

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 55633

Der Index der Adjusted Net Saving (ANS) as percentage of GNI (dt. Angepasstes Nettosparen als Prozentsatz des Bruttonationaleinkommens) ist eine Initiative der Weltbank. Er beruht auf dem 1998 ausgearbeiteten Index der "genuine saving" (dt. "echte Ersparnis") und beinhaltet ein integriertes Kontensystem als Maß für den umfassenden Wohlstand einer Volkswirtschaft und ihrer nachhaltigen Entwicklung.

Selbstverständnis und Motivation

ANS - Adjusted Net Saving orientiert sich an der Vorstellung "umfassenden Wohlstands" ("comprehensive wealth" oder "total wealth"), der den Bestand an natürlichen Resourcen, gesunden Ökosystemen und Humanresourcen integrieren soll. Der Index versteht sich als Korrektur und Erweiterung der wirtschaftlichen Gesamtrechnungen und soll es erlauben, in einer einzigen, monetären Kennzahl den Wohlstand eines Wirtschaftsraums umfassend und im Hinblick auf seine Nachhaltigkeit abzubilden. Damit soll er eine verantwortungsvolle Finanz-, Wirtschafts- und Umweltpolitik unterstützen und konkret z. B. auch die angemessene Besteuerung der Nutzung natürlicher Ressourcen legitimieren helfen.

Methodik

Beim ANS - Adjusted Net Saving handelt es um einen monetären Indikator, der Korrekturen innerhalb der Systematik der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen/des BIP vornimmt. Ausgangsgröße ist -- entsprechend dem Grundkonzept der Berechnung von "echten Ersparnissen" -- das Bruttosparen ("gross national saving"), also der Teil des verfügbaren Bruttoeinkommens, der nicht in Form von Konsumausgaben verbraucht wird. An dieser Standard-Messgröße der VGR werden noch sechs weitere Anpassungen nach folgender Vorgehensweise vorgenommen:

Bruttosparen (I1) -- Abschreibung von fixem Kapital (I2) + öffentliche Ausgaben für Bildung, als Investition in Humankapital hinzugezogen (I 3) -- Schätzungen zur Erschöpfung natürlicher Ressourcen, darunter nicht-erneuerbare Energieträger (I4), Metalle & Mineralien (I5), Wälder (I6) -- Schätzungen zu Schäden durch Treibhausgas-Emissionen (I 7) = ANS

Die errechnete Maßzahl des "angepassten Nettosparens" wird als Prozentsatz des Bruttonationaleinkommens ausgegeben.

Aussagekraft

ANS - Adjusted Net Saving beruht auf der Annahme, dass eine nachhaltige Entwicklung einerseits Investitionen benötigt, andererseits nicht vom Kapitalstock -- einschließlich humanes und natürliches Kapital -- zehren darf. Die Interpretation der Kennzahl ist demnach denkbar einfach: Steigt der ANS, wird also netto mehr gespart, so gilt die Entwicklung eines Wirtschaftsraumes als "nachhaltig". Sinkt der ANS, so haben wir es mit einer nicht nachhaltigen Entwicklung zu tun.

Die Aussage des ANS mag klar und deutlich und in der Tendenz richtig sein (siehe >> Praxis). Die Aussagekraft des ANS ist allerdings -- aufgrund seiner Einfachheit -- relativ begrenzt und zeichnet die Nachhaltigkeit der Entwicklung vieler Wirtschaftsräume eher noch in einem zu rosigen Licht. Im Gegensatz zu komplexeren -- damit aber wesentlich schwieriger zu erhebenden -- Kennzahlen (wie allen voran des NWI - Nationalen Wohlfahrtsindex) enthält der ANS etwa keine Indikatoren zur Entwicklung so lebensnotwendigen "natürlichen Kapitals" wie Wasser, Land oder Fischbestände, und er enthält auch keine Bewertung der Leistung natürlicher Ökosysteme. Schmälert das seine Validität, so steht die Gültigkeit der erhobenen Daten durch die in vielen Ländern noch sehr lückenhafte Datenbasis in Frage.

Praxis

Die Weltbank verfügt über 40 Jahre zurückreichende Schätzungen des ANS für die meisten Länder der Erde und verwendet den Index in jährlichen Berichten über Entwicklungsfortschritte in Ländern der "dritten Welt" (vgl. [2]). Eine globale Berechnung des ANS auf Basis dieser Daten zeigt eine seit Ende der 1970er Jahre fallende Tendenz, d. h. das globale Wirtschaftswachstum in diesem Zeitraum war nicht nachhaltig, sondern wurde in zunehmendem Maße durch die Aufzehrung von natürlichem Kapital erkauft (vgl. [3] : 301f).

Plus/Minus

+

- integrierter, kohärenter "Spar-Konten-Ansatz" auf Basis der Vorstellung "umfassenden Wohlstands"

- relativ leicht zu erheben

- klar in der Aussage

-

- Datengrundlage ist fraglich & lückenhaft (wenig reliabel)

- konzeptuell sehr grob (wenig valide)

- Verteilungsfragen werden nicht berücksichtigt

Quellen

[1] Factsheet "Adjusted Net Saving" >> ONLINE-DOKUMENT

[2] Weltbank >> Adjusted Net Savings >> OFFIZIELLE WEBSITE

[3] Stiglitz et al. 2009 : 44f

[4] Fioramonti 2015

- Details

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 17954

Der Genuine Progresss Indicator (GPI) wurde 1995 von der NGO Redefining Progress auf Basis des ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare adaptiert. Die beiden sind konzeptuell identisch (vgl. [3] : 11), in der Praxis war der GPI im Vergleich zu seinem (mittlerweile) europäischen Zwilling bislang erfolgreicher.

Selbstverständnis & Motivation

Der GPI soll die Defizite des BIP weitgehend korrigieren, indem der Nutzen nicht-marktlicher ökonomischer Aktivitäten hinzu- & die Kosten marktlicher ökonomischer Aktivitäten, einschließlich sozialer Ungleichheit und nicht-nachhaltiger Konsummuster herausgerechnet werden.

Methodik

Es handelt sich beim GPI um ein korrigiertes BIP: Ausgangspunkt sind die privaten Konsumausgaben, korrigiert um Verteilungsfragen, den Nutzen nicht-marktlicher Produktion und die externen Kosten ökonomischer Wertschöpfung bzw. die Abnutzung bzw. Zerstörung "natürlichen Kapitals" -- die Komponenten im Einzelnen:

1. Schätzungen privater Konsumausgaben, gewichtet mit einem Index der ungleichen Einkommensverteilung. Damit rückt der private Endkonsum ins Zentrum, berücksichtigt werden auch soziale Kosten der Ungleichheit, darunter der abnehmende Grenznutzen für Reiche.

2. Schätzung des Nutzens von unbezahlter Arbeit durch Freiwillige, Hausleute, Eltern & durch Nutzung von Haushaltskapital und öffentlicher Infrastruktur. Damit wird die Verzerrung des BIP durch die Ignoranz gegenüber unbezahlter Arbeit korrigiert.

3. Abschreibungen von rein defensiven Ausgaben, z. B. in Verbindung mit Umweltverschmutzung, Verkehrsunfällen, Verlust an Freizeit, aber auch durch die Abnutzung bzw. Zerstörung von natürlichem Kapital. Von der Systematik ist der GPI identisch mit dem ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare -- allerdings unterscheidet er sich (v. a. seit einer Aktualisierung 2006) hinsichtlich einzelner Kalkulationen, bspw. zur Bewertung eines steigenden Bildungsniveaus, wie auch der US-spezifischen Datenquellen.

Aussagekraft

Der GPI versucht, durch seine Konzeption und die verwendeten Datenquellen möglichst alle sozialen und ökologischen Nebenfolgen wirtschaftlicher Entwicklung in Rechnung zu stellen: globale Erwärmung, wachsende soziale Ungleichheit, Versiegelung und Erosion von Agrarland, Abholzung, wachsende individuelle Mobilität (Luft, Lärm, Unfälle), Schuldendienst und Kriegsausgaben. Positiv verbucht werden andererseits das steigende Bildungsniveau und der wachsende Anteil der Freiwilligenarbeit. Zeitreihen mit Trends seit 1950 (für die USA) zeigen, dass trotz dramatischen Anstiegs des BIP der GPI seit den späten 1970ern stagniert, d. h. seit diesem Zeitpunkt "the benefits of economic growth have been entirely offset by rising inequality, deteriorating environmental conditions, and a decline in the quality of our lives." ([1] : 2, 5, vgl. auch [4] & [5])

Praxis

Am Rio+20-Gipfel 2012 startete des CSE -- Center for Sustainable Economy ein "International Program on Genuine Progress Accounts (IPGPA)", um Regierungen auf allen Ebenen ein Instrument zur Fortschrittsmessung an die Hand zu geben. Gerade auf regionaler oder lokaler Ebene sollte sich ein solcher Index bewähren, denn "local government leadership will be the key driver of change." ([1] : 5) Seit 2012 verwendet der US-Bundesstaat Maryland den GPI als zentrale Kennzahl für seine ökonomische Performance und als Basis für legislative und budgetäre Entscheidungen -- wie mittlerweile auch die Bundesstaaten Oregon, Vermont & Washington State.

Plus/Minus (großteils identisch mit ISEW)

+

- synthetischer Index, der alle Werte innerhalb eines kohärenten, nachvollziehbaren Gesamtsystems definiert, gewichtet & bewertet

- einzelne Indikatoren lassen sich immer noch anschauen & im Zusammenhang analysieren

- monetäres Maß kann als Orientierung und politische Zielgröße anschaulicher und überzeugender wirken als andere synthetische Indizes oder Tableaus

- praktische Anwendung scheint -- im Vergleich zum ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare -- weiter fortgeschritten

-

- monetäre Bewertungen sind grundsätzlich schwierig & häufig problematisch, v. a. weil damit suggeriert wird, dass einzelnen Größen durch andere substituiert werden können

- theoretischer Bezug zum "gesellschaftlichen Fortschritt" bleibt weitgehend offen

- Messung scheint konzeptuell und empirisch -- im Vergleich etwa zum NWI - Nationaler Wohlfahrtsindex -- wenig reliabel und valide

Quellen

[1] Factsheet "Genuine Progress Indicator" >> ONLINE-DOKUMENT

[4] Fioramonti 2015

- Details

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 51338

Der ISEW wurde 1989 von Herman E. Daly & John B. Cobb konzipiert und erstmals berechnet. Seit 1994 wird er von zwei britischen Institutionen betreut: der nef - new economics foundation (Nic Marks) und der Universität Surrey (Tim Jackson). In den USA hat der GPI - Genuine Progress Indicator - konzeptuell identisch mit dem ISEW - dessen Nachfolge angetreten, und er ist zumindest praktisch bislang weit erfolgreicher als sein Vorläufer. Als regionale Variante soll der R-ISEW hier nachziehen.

Selbstverständnis und Motivation

So wie der ISEW (als Index für "Welfare") das BIP, soll der R-ISEW (als Index für "Well-Being") das BRP korrigieren und als Maßzahl dafür dienen, inwieweit die wirtschaftliche Aktivität in einer Region zum Wohlbefinden beiträgt, dieses mindert und wie nachhaltig diese Aktivität ist. Er differenziert dazu Ausgaben, die zum Wohlstand beitragen und nachhaltig sind von "defensiven Ausgaben" für externe Kosten wirtschaftlicher Entwicklung, er berücksichtigt den Wertverlust ökologischen und sozialen Kapitals, und er wertschätzt den Beitrag nicht-bezahlter Arbeit zur ökonomischen Wertschöpfung. Er soll als synthetische, korrigierte ökonomische Kennzahl deutlich sichtbar machen, ob Wachstum tatsächlich nachhaltig Wohlstand generiert oder nicht: "The R-ISEW, as a single figure, allows policy makers to assess overall progress towards sustainable economic well-being, bringing together a wide range of issues, but weighting them appropriately using a single coherent framework." ([1] : 1)

Methodik

Konzeptuell und methodologisch ist der R-ISEW, auf Basis des ISEW, identisch mit dem GPI - Genuine Progress Indicator (zur Methodik siehe ergänzend auch dort). Es handelt sich um ein korrigiertes Bruttoregionalprodukt, einen synthetischen Index, der ökologische und soziale Belange in monetärer Form in die Wertrechnung integriert. Der R-ISEW besteht konkret aus 20 Komponenten, die zu einer Kennzahl verdichtet werden, aber auch getrennt voneinander analysiert werden können. Ausgangsgröße für den R-ISEW bilden die privaten Konsumausgaben, gewichtet nach der Einkommensverteilung. Darauf aufbauend werden folgende Anpassungen vorgenommen: Hinzugerechnet werden öffentliche Ausgaben (etwa für Bildung und Gesundheit), die als "nicht-defensiv" erachtet werden, ebenso Schätzungen des Werts von unbezahlter Hausarbeit und Freiwilligenarbeit. Abgezogen werden defensive private Ausgaben (etwa für die Folgen von Kriminalität, Scheidungen, Pendeln und ungleiche Einkommensverteilung), "Reparaturkosten" (etwa durch Unfälle auf Straße & am Arbeitsplatz), die Kosten von Umweltverschmutzung & -zerstörung (etwa durch Habitatsverluste und den Klimawandel) und der Wertverlust natürlichen Kapitals, aber auch sonstiger Abschreibungen, um Nettowerte zu erhalten.

Aussagekraft

Der R-ISEW lässt sich in gleicher Weise -- und mit denselben Einschränkungen -- interpretieren wie sein Zwilling, der GPI - Genuine Progress Indicator. Dass das gemessene Konstrukt im einen Fall "echter Fortschritt", im anderen "nachhaltige ökonomische Wohlfahrt" (beim ISEW) oder "nachhaltiges ökonomisches Wohlbefinden" (R-ISEW) genannt wird, weist darauf hin, dass es in erster Linie darum ging, das BIP/BSP als ökonomische Maßzahl zu korrigieren -- der Bezug zu "Fortschritt" und "Wohlbefinden" ist dabei eher ad-hoc und kaum theoretisch begründet (im Gegensatz zu "Wohlfahrt"). Im Fall des R-ISEW ist ausdrücklich anzumerken, dass hier -- anders als bei Maßzahlen für "Wellbeing" üblich -- keine subjektiven Größen erhoben werden.

Praxis

Anders als der GPI hat der R-ISEW außer einer konzeptuellen Erprobung für einige englische Regionen und Finnland (vgl. [2]) noch keine nennenswerte Verbreitung in der Praxis gefunden.

Plus/Minus

+

- synthetischer Index, der alle Werte innerhalb eines kohärenten, nachvollziehbaren Gesamtsystems definiert, gewichtet & bewertet

- einzelne Indikatoren lassen sich immer noch anschauen & im Zusammenhang analysieren

- monetäres Maß kann als Orientierung und politische Zielgröße anschaulicher und überzeugender wirken als andere synthetische Indizes oder Tableaus

-

- monetäre Bewertungen sind grundsätzlich schwierig & häufig problematisch, v. a. weil damit suggeriert wird, dass einzelnen Größen durch andere substituiert werden können

- theoretischer Bezug zum "Wohlbefinden/Wellbeing" bleibt weitgehend offen

- Messung scheint konzeptuell und empirisch -- im Vergleich etwa zum NWI - Nationaler Wohlfahrtsindex -- wenig reliabel und valide

- praktische Anwendung scheint -- im Vergleich zum GPI - Genuine Progress Indicator -- kaum gegeben

Quellen

[1] Centre for Well-Being, nef (the new economics foundation), UK & Prof. Tim Jackson, University of Surrey, UK (2012): The Regional Index of Sustainable Economic Well-Being (R-ISEW) >> ONLINE-REPORT IM VOLLTEXT

[2] "Index of Sustainable Economic Welfare" >> EINTRAG AUF WIKIPEDIA

- Details

- Kategorie: BIP. Kritik & Alternativen

- Zugriffe: 26403

Unterkategorien

Seite 4 von 5